一、装配式建筑行业概述

装配式建筑是指建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑,其最显著特征在于预制性。装配式建筑采用“标准化设计-工厂化生产-装配式施工”的模式,以预制构件在施工工地现场装配,而非传统的现浇模式。相对于传统建筑模式,装配式建筑具有更加“环保、高效、高质”的特征。

装配式建筑与传统建筑模式对比

装配式建筑 | 传统建筑 | 提升指标 | - |

模式 | 以预制构件现场装配 | 工地现浇 | - |

设计 | 需要考虑更多因素(节点防水,外墙保温等),相对复杂 | 较简单 | - |

人员配置 | 较少 | 较多 | 人工用量下降30% |

施工管理 | 精准度要求高,管理较繁琐复杂 | 较简单 | - |

施工进度 | 较快 | 较慢 | - |

施工质量 | 工厂预制和现场机械安装的方式提高了建筑标准化及精准度 | 现场施工的方式限制了工程质量 | - |

产业链特征 | 将设计、生产、施工整个产业链整合起来 | 设计、生产、施工等各个环节相对独立和分散 | - |

环保性 | 工厂生产,施工现场建筑垃圾较少,噪声污染较小,且建筑垃圾回收率提高 | 产生较多建筑垃圾,噪声污染、光污染 | 建筑垃圾减少45%,建筑污水减少45%,能耗降低30% |

工期 | 较短 | 较长 | 工期提前30% |

成本 | 较高 | 较低 | 造价上涨30-35% |

资料来源:公开资料整理

装配式建筑是我国建筑工业化的重要载体,自20世纪50年代起,发展至今已有近70年历史,历经四个阶段。

资料来源:华经产业研究院整理

装配式建筑是建筑业工业化的重要载体,为促进建筑业工业化的发展,我国政府近年密集出台相应政策,沿上下游布局实施共同着力。从上游建筑材料角度来看,钢铁是装配式钢结构的主要材料,而钢结构是我国建筑工业化发展的重要形式,钢结构的大力推广可有效化解我国钢铁产能过剩的现状;从施工角度来看,政府推行装配式建筑,不仅可有效提高施工效率,减少建筑垃圾,更是产业工业化进程稳步推进的关键所在;从下游地产角度来看,装配式钢结构建筑重点推广的领域为政府投资的公共建筑及保障房建设,正是政府当前投资布局的重点所在。

二、装配式建筑行业发展现状分析

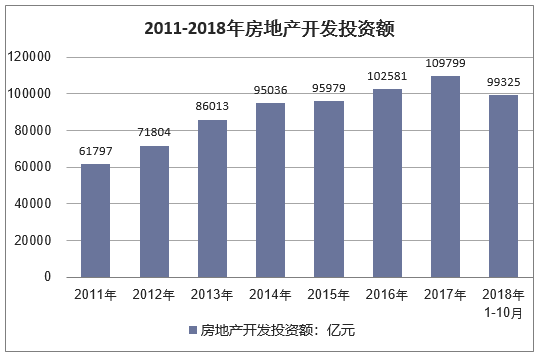

2018年1-10月份,全国房地产开发投资99325亿元,同比增长9.7%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中,住宅投资70370亿元,增长13.7%,增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。

资料来源:国家统计局

随着各个地区房地产行业的发展,装配式建筑的发展空间也较大,尤其是在我国的发达地区,如北京、上海、深圳等地的装配式建筑发展快速。未来装配式建筑将往三四线城市及农村地区渗透。

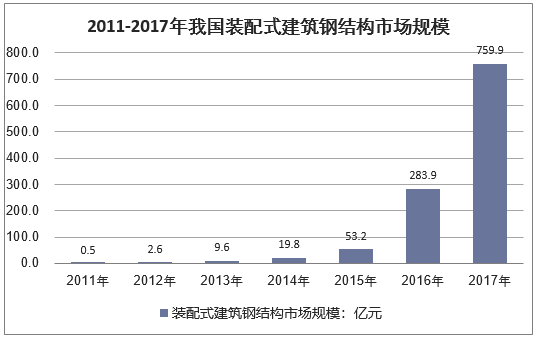

据统计2015年我国装配式建筑钢结构市场规模为53.2亿元,2016年我国装配式建筑钢结构市场规模增长至283.9亿元,随着装配式建筑领域钢结构项目的增长,2017年我国装配式建筑钢结构市场规模达到759.9亿元。

资料来源:华经产业研究院整理

三、装配式建筑产业政策分析

目前全国31省份已出台装配式建筑发展规划(其中26个省份已出台相应补贴政策)。据估测,到2020年,约8个省份的装配式建筑面积占当期新开工面积的30%,约5个省份可达20%,预计其余17个省份该比例低于15%。

各个省份装配式建筑产业政策分析

省份 | 比例 | 计划 |

北京 | 30% | 2018年实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上,在保障性住房和政府投资新建建筑中全面采用装配式建筑;2020年实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上。 |

河北 | 20% | 2020年全省装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上,其中钢结构建筑占新建建筑面积的比例不低于10%,到2025年,全省装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到30%以上。 |

天津 | 30% | 2020年装配式建筑占新建建筑面积的比例达30%以上,其中:重点推进地区装配式建筑实施比例达100%;其他区域商品住宅装配式建筑实施比例达20%以上,实施装配式建筑的保障性住房和商品住宅全装修率达100%。2025年,国有建设用地新建项目具备条件的100%实施装配式建筑,新建住宅100%实现全装修交付,绿色建材在装配式建筑中的应用比例超50%。 |

山西 | 15% | 试点示范期(17-18年)18年达15%以上;推广发展期(18-20年),20年底全省11个设区城市装配式建筑占新建建筑面积的比例达到15%以上,其中太原、大同力争25%以上;普及应用期(21-25年),21年起装配式建筑占新建建筑面积的比例每年提高3个百分点以上,到25年底达到30%。 |

上海 | 30% | “十三五”期间符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑。全市装配式建筑的单体预制率达到40%以上或装配率达到60%以上。上海外环线以内采用装配式建筑的新建商品住宅、公租房和廉租房项目100%采用全装修,实现同步装修和装修部品构配件预制化。 |

浙江 | 30% | 到2020年装配式建筑占新建建筑的比重达到30%。 |

江苏 | 30% | 到2020年,装配式建筑占新建建筑比例将达到30%以上。 |

山东 | 20% | 2020年济南、青岛市装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上,其他设区城市和县(市)分别达到25%、15%以上,到2025年,全省装配式建筑占新建建筑比例达到40%以上。 |

安徽 | 15% | 2020年装配式建筑占新建建筑面积的比例达到15%;2025年力争装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。 |

福建 | 20% | 2020年装配式建筑占新建建筑的建筑面积比例达到20%以上。福州、厦门比例达到25%以上;泉州、漳州、三明比例达到20%以上;其他地区比例达到15%以上。到2025年,装配式建筑占新建建筑的建筑面积比例达到35%以上。 |

广东 | 10% | 珠三角城市群2020年年底前装配式建筑占新建建筑面积比例超15%,其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到50%以上;2025年年底占新建建筑面积比例超35%,政府投资工程中占比达70%以上。2020年年底常住人口超过300万的粤东西北地区地级市中心城区装配式建筑比例达15%以上,政府投资工程占比达30%以上;2025年底比例达到30%以上,政府投资工程占比达50%以上。2020年年底前全省其他地区装配式建筑占比达10%以上,政府投资工程装配式建筑占比30%以上;2025年年底前比例达20%以上,政府投资工程占比达50%以上。 |

陕西 | 15% | 2020年西安市、宝鸡市、咸阳市、榆林市、延安市城区和西咸新区等装配式建筑占新建建筑的比例达20%以上;2025年全省装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上。 |

甘肃 | 15% | 2020年建成一批装配式建筑试点项目;2025年,基本形成较为完善的技术标准体系、科技支撑体系、产业配套体系、监督管理体系和市场推广体系。在逐年提高新建建筑中装配式建筑面积比例的基础上,力争装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上。 |

宁夏 | 10% | 2020年全区装配式建筑占同期新建建筑的比例达到10%;2025年,装配式建筑占同期新建建筑的比例达到25%。 |

青海 | 10% | 2020年全省装配式建筑占同期新建建筑的比例达到10%上,西宁市、海东市占比达到15%以上,其他地区占比达到5%以上。 |

河南 | 20% | 2020年底全省装配式建筑(装配率不低于50%,下同)占新建建筑面积的比例达到20%,政府投资或主导的项目达到50%,其中郑州市装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到30%以上,政府投资或主导的项目达到60%以上。2025年年底占比力争达到40%,符合条件的政府投资项目全部采用装配式施工,其中郑州市装配式建筑占新建建筑面积的比例达到50%以上,政府投资或主导的项目原则上达到100%。 |

湖南 | 30% | 2020年,全省市州中心城市装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上,其中:长沙市、株洲市、湘潭市三市中心城区达到50%以上。 |

湖北 | 15% | 2020年,武汉市装配式建筑面积占新建建筑面积比例达35%以上,襄阳市、宜昌市和荆门市达20%以上,其他设区城市、恩施州、直管市和神农架林区达15%以上。到2025年,全省比例到30%以上。 |

江西 | 30% | 2020年,全省采用装配式施工的建筑占同期新建建筑的比例达到30%。其中,政府投资项目及保障性安居工程采用装配式施工比例达到50%以上。 |

吉林 | 10% | 2020年创建2~3家国家级装配式建筑产业基地,全省装配式建筑面积不少于500万平方米,长春、吉林两市装配式建筑占新建建筑面积比例达到20%以上,其他设区城市达到10%以上;到2025年全省装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上。 |

黑龙江 | 10% | 到2020年末,全省装配式建筑占新建建筑面积的比例不低于10%;试点城市装配式建筑占新建建筑面积的比例不低于30%。到2025年末,全省装配式建筑占新建建筑面积的比例力争达到30%。 |

贵州 | 10% | 2020年底,全省采用装配式建造的项目建筑面积不少于500万平方米,装配式建筑占新建建筑面积的比例达到10%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上;到2025年底全省比例达到30%。 |

云南 | 15% | 2020年,昆明市、曲靖市、红河州装配式建筑占新建建筑面积比例达到20%;到2025年力争全省装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%,其中昆明市、曲靖市、红河州达到40%。 |

海南 | 15% | 2020年,政府投资的新建公共建筑以及社会投资的、总建筑面积10万平方米以上的新建商品住宅项目和总建筑面积3万平方米以上或单体建筑面积2万平方米以上的新建商业、办公等公共建筑项目,具备条件的全部采用装配式方式建造;2022年,具备条件的新建建筑原则上全部采用装配式方式进行建造。 |

四川 | 30% | 2020年装配式建筑占新建建筑的30%,装配率达到30%以上,其中五个试点市装配式建筑占新建建筑35%以上;新建住宅全装修达到50%。2025年装配率达到50%以上的建筑占新建建筑的40%;桥梁、铁路、道路、综合管廊、隧道、市政工程等建设中,除须现浇外全部采用预制装配式。 |

重庆 | 15% | 力争到2020年全市装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到15%以上,到2025年达到30%以上。 |

辽宁 | 20% | 2020年底,全省装配式建筑占新建建筑面积的比例力争20%以上,其中沈阳市力争35%以上,大连市25%以上,其他城市10%以上。到2025年底,全省比例力争35%以上,沈阳市力争50%以上,大连市力争40%以上,其他城市力争30%以上。 |

广西 | 10% | 2020年底综合试点城市装配式建筑占比20%以上,城市建成区新建保障性安居工程和政府投资公共工程采用。 |

内蒙古 | 10% | 2020年全区新开工装配式建筑占当年新建建筑面积比例10%以上,其中政府投资工程项目50%以上,呼和浩装配式建造的比例达到20%以上;其他设区市装配式建筑占新建建筑的比例达到5%以上,新建保障性安居工程和政府投资公共工程采用装配式建造的比例达到10%以上;2025年底全区装配式建筑占比力争30%特市、包头市、赤峰市占比15%以上,呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市10%以上,锡林郭勒盟、乌兰察布市、阿拉善盟5%以上。2025全区占比力争30%以上,其中政府投资工程项目70%,呼和浩特市、包头市40%以上,其余盟市均30%以上。 |

新疆 | 10% | 2020年,装配式建筑占新建建筑面积的比例,积极推进地区15%以上,鼓励推进地区10%以上2025年全区装配式建筑占比30%。 |

西藏 | 0 | 2020年前,相关项目审批部门要选择一定数量可借鉴、可复制的典型工程作为政府推行示范项目。“十四五”期间,相关项目审批部门要确保国家投资项目中装配式建筑占同期新建建筑面积的比例不低于30%。 |

资料来源:公开资料整理

四、装配式建筑的前景展望

目前,中国已初步形成了“政府推动、企业参与、工业化蓬勃发展”的良好势头。根据住房和城乡建设部关于制定2013工程(建设标准(2013)6)建设标准修订计划的要求,有关单位进行了研究。编制了《工业建筑评价标准》,并明确了有关规定。也就是说,应用于评价的工程项目应符合标准化设计和工厂生产。从装配施工、综合装潢、信息管理等产业化建设的基本特点看,评价项目的预制率不应低于20%,装配率不低于50%。因此,中国的装配式建筑正朝着标准化方向发展。目前,中国建筑领域不断引进国际通用建筑施工技术。但要取得更好的效果,就必须对成本控制、技术体系和模式管理进行突破和改进。只有整个领域的整体变化才能使创新效果更加明显、更准确。因此,装配式建筑是未来建筑业的发展趋势。

未来,我国的装配式建筑的发展将集中在以下几个方面。

(1)建筑一体化发展:“一体化”是建筑行业发展的必然趋势。在工程项目中全面统筹设计、施工、材料各方面,有利于控制工程施工质量,提高资源和能源利用效率,进而达到提高项目经济效益的目标。

(2)建立完善的规范体系:现有装配式建筑规范体系基本上是沿用了传统建筑的规范体系。但二者毕竟存在一定的不兼容性,现行规范体系难以全面有效的指导规范装配式建筑的工程实践,因此,建立一套适用于装配式建筑的规范体系迫在眉睫。

(3)装配式建筑物联网技术:建筑业,尤其是房地产业作为我国传统支柱产业之一,其业务规模之大、数据流之巨难以想象。然而当下,建筑业与互联网、物联网技术融合程度较低,仍有大量的行业数据尚待统计并加以利用。顺应时代发展的潮流,主动与物流网技术融合,建设适用于建筑全寿命周期的装配式建筑质量溯源体系,对我国建筑产业现代化发展具有极大的现实意义和深远影响。

本文采编:CY237